الكتابة مثل لوحات ديغا -سليمان أدونيا

لا يمكنني تذّكر اللحظة التي دَخلت فيها لوحات الرسام الفرنسي ديغا في حياتي، ولكنها حتماً كانت في سنواتي الأولى في لندن. فالنسبة لي ولأخي، مَن وصلنا إلى المملكة المتحدة كلاجئين قاصرين، وغير مصحوبين بذويهم، حيث كنا نكافح لاكتساب لغة وطن جديدة، فقد تحدثت تلك اللوحات بأكثر من ألف كلمة. وهذا ما خفّف من شعور وحدتنا، وجعلنا نشعر بها بوطأة أقل.

لقد تعلمت أن الصمت هو لغتي الأم، فهو أولاً وقبل كل شيء يمثل الصورة الفنية لنا، نحن الإريتريين – الإثيوبيين، بعالمنا الحميم، والأشياء التي نراها عندما نتجرأ على تعريتنا من تاريخ أنفسنا. إنه الصمت، صمتنا الذي يمكن أن تجده أيضاً في وسط الدمار والمآسي. تعلمت أيضاً أن هناك العديد من الأشياء الجميلة التي نحتفظ بها بداخلنا، والتي لن نراها سوى بالاستحمام عاريين في التفاصيل المجيدة لإنسانيتنا.

في تلك الأيام اشترى أخي كتاباً عن الانطباعية. فأحببت ديغا على الفور. كانت الأعمال التي تعرفت عليها أولاً عن الراقصين. فكنت أرقص طوال الوقت، كما لو كنت خارج نطاق ظرفي الحالي، بمعنى آخر كنت أرسخ جذوري القديمة عبر جسدي الراقص في بلدي لجؤي الجديد. ولكم جعلني ذلك الرقص أشعر بالحرية.

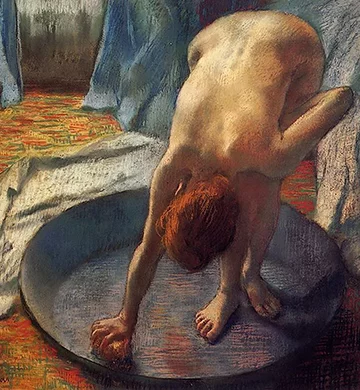

شعرت بذلك الحب مرة أخرى بعد سنوات، وذلك عندما زرت باريس بعد وقت قصير من نشر روايتي الأولى (عواقب الحب)المنشورة في عام 2008. فبعد رحلة إلى متحف بالقرب من نهر السين، اشتريت كتابًاً آخر عن ديغا. وبينما كنت أتجوّل فيه جالساً في مقهى، رأيت لوحة لامرأة عارية تستحم في دلو. ربما صادفت هذه اللوحة من قبل، ولكن ما جعلني أميزها بشكل آخر هذه المرة هو أنه كانت لدي حينها بداية فكرة مبهمة وغامضة بأن روايتي الثانية ستدور احداثها في مخيم للاجئين، وأردت أن يكون للفن جزء كبير من قلب تلك الرواية الجديدة. فكانت تلك الصورة المحدقة بي هي أول من أشعل مخيلتي: امرأة عارية تستحم في دلو.

ومنذ ذلك الحين، كنت كلما تمعنت في تفاصيل استحمام امرأة ديغا، أصبحت أكثر شغفاً واستعباداً بقوة العُري وسطوته. اكتشفت انه عندما يكون شخصاً ما عارياً، فأن كل تاريخه، وخلفيته، ومحيطه سيغدو أموراً ثانوية. وفكرت بأن الفن العاري هو وحده، من يمكنه تجسيد أقرب تصوّر ممكن للإنسانية.

لم يكن الأمر أنني كنت كرِهًا لاستكشاف مآسي الحرب أو الاستعمار أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة سياسياً في عملي، ولكني كنت هذه المرة، أتوق إلى دراسة ميدانية أكثر حميمية لحياة شخصيتي الرئيسية في المخيم. أردتُ أن تكون المرأة الإريترية – الإثيوبية، بعقلها، وأحلامها، وجسدها، ورغباتها، والعالم الداخلي لها، هو محور الاهتمام. أردت أن تعيش “سابا”، وهذا هو الأسم الذي اعطيته لأمراتي في الرواية، خارج تاريخ بلدها. كنت أريدها أن تقود، وليس أن تُقاد من قِبل ثورات ونكبات بلدها.

مكنني العري في الحقيقة من رؤية نفسي، وليس رؤية كل ما أحاط بي. فعندما نظرت لاحقاً إلى الصور التي التقطتها لنفسي في فترات و أوضاع مختلفة ، عارياً غير مكسو بالملابس أو التاريخ، بدأت في اكتشاف الأشياء المدفونة بعمق في داخلي حيث: المرأة التي بداخلي بالإضافة إلى الرجل، حيث الرجل المهاجر، والجوّال، والفتى الصامت، والإنسان العنيد الممزق، وكل ما أنا عليه الآن. كنت أرى أكثر من لاجئ. كنت مئة شيء آخر أيضاً.

في تلك اللحظة، قمت بتخيّل “سابا” في هذا الدلو بدلاً من المرأة الفرنسية في اللوحة. فأعادتني اللوحة التي تخيلتها إلى طفولتي. واستدركت، هكذا استحممنا عندما عشنا في المخيم. فعندما كنت طفلاً، وجدت كوني في ذلك الكوخ الصغير والمظلم مع بشرتي العارية وسط دلو مليء بالمياه، تجربة مبهجة. وبذلك الشعور المستعاد امكنني تخيل أن شخصيتي الروائية ستستمتع بتلك التجربة أيضًا.

ولأحقق ما أريد، شعرت أنني في حاجة إلى ملهمة. إلى امرأة إريترية أو إثيوبية اتتّبعها واتلصص عليها بينما تقضي روتين يومها. أن أكون هناك عند لحظة استيقاظها لرؤيتها كيف ستبدو، أن أتمعن وأدقق في طريقة استحمامها بعد نهوضها، في كيفية تسريحها لشعرها بعد ذلك، ووضع ماكياجها، ثم اثناء تناولها لقهوتها الصباحية، وتنظيف أسنانها بالفرشاة. أتبعها إلى العمل، واقضي اليوم معها وهي تفاوض، وتسائل حركة الحياة، وزحامها امامها، وانتهي بالوصول الى أدق منافذ أفكارها. سأرغب لاحقاً في البقاء بجانب سريرها ليلاً، على أمل أن احظى ايضاً بتفاصيل ما قبل نومها، و كيفية نومها.

لقد اعتقدت حقًا وصدّقت أنني ككاتب يمكنني أن أتجاوز نفسي، وأن أكون ظلًا في حياة هذه المرأة، حتى أتمكن من التقاط مزاجها، وحبها، وغضبها، وجوعها بدقة في أنقى تفاصيلها غير الخاضعة للرقابة. وددتُ أن أرسم عالمها على صفحات روايتي تماماً كما فعل ديغا مع ملهمته في اللوحة.

حشدت شجاعتي لفعلها بجدّية، وسألت امرأة إريترية كنت أعرفها في لندن، فردت عليّ بأنها ستفكر في الأمر. ولكن بعد تلك الرغبة في التلصص، اضطررت إلى السفر إلى بروكسل. وحدث أن شعرت وذلك بعدما أحطت نفسي بالكتب أكثر من الناس، بأن شيئاً ما تغير في طريقة فهمي للعمل الإبداعي.

اتضح لي أنني أنا نفسي كنت أجسّد، وبحسب تعبير “فريدا كاهلو”، الموضوع الذي عرفته أكثر من غيره. وبالتالي لم أكن بحاجة إلى أي شخص آخر، تخليت عن تلك الفكرة تماماً، و فكرت: بإمكاني أن أكون ملهمة نفسي.

أتذكر اليوم الذي وقفت فيه عارياً تماماً أمام المرآة بعد الرقص. شعرت وكأني فتحت جسدي لنفسي، ولتحديقي الفضولي. لم أكن أنظر إلى المجزرة التي كنت قد نجوت منها عندما كنت طفلاً يبلغ من العمر عامين فقط ، لم أكن أنظر إلى السنوات التي أمضيتها في المخيمات البعيدة، لم أكن أنظر الى الفترة التي تلت ذلك في السعودية. ولم أشعر في لحظتها أن صورتي عن نفسي قد تزعزعت جراء التحديات التي واجهتها في لندن مؤخراً. كنت فقط أنظر إلى هذا الرجل نصف الإريتري ونصف الأثيوبي الذي لا يزال صامداً، ولا يزال يرقص. مكنني العري في الحقيقة من رؤية نفسي، وليس رؤية كل ما أحاط بي. فعندما نظرت لاحقاً إلى الصور التي التقطتها لنفسي في فترات و أوضاع مختلفة ، عارياً غير مكسو بالملابس أو التاريخ، بدأت في اكتشاف الأشياء المدفونة بعمق في داخلي حيث: المرأة التي بداخلي بالإضافة إلى الرجل، حيث الرجل المهاجر، والجوّال، والفتى الصامت، والإنسان العنيد الممزق، وكل ما أنا عليه الآن. كنت أرى أكثر من لاجئ. كنت مئة شيء آخر أيضاً.

لقد اعتقدت حقًا وصدّقت أنني ككاتب يمكنني أن أتجاوز نفسي، وأن أكون ظلًا في حياة هذه المرأة، حتى أتمكن من التقاط مزاجها، وحبها، وغضبها، وجوعها بدقة في أنقى تفاصيلها غير الخاضعة للرقابة. وددتُ أن أرسم عالمها على صفحات روايتي تماماً كما فعل ديغا مع ملهمته في اللوحة.

التقاط تلك الصور العارية لي، الهمني ومكنني من القاء نظرة إلى ما هو أبعد من الوضوح. و لذلك عندما يشتكي الرسام الإثيوبي في روايتي، الذي درس الفن في باريس، من أنه لا يستطيع العثور على امرأه عارية لكي يرسمها، فأنه سرعان ما يتجاوز تلك الشكوى بمجرد أن يجد نفسه واقفًا أمام هاجوس ، شخصيتي الذكورية في الرواية. فالرسام الإثيوبي قد أدرك أن الملهمة ليس بالضرورة أن تكون امرأة. و لذلك نسمعه يسأل هاجوس إذا كان يمكن له أن يقف عارياً امامه. فجسم الرجل أيضاً يمكن له أن يكون نموذجاً للجمال.

اليوم انتهيت من روايتي أخيرًا، بعد عشر سنوات من مواجهتي للوحة ديغا في باريس. تعلمت أن الصمت هو لغتي الأم، فهو أولاً وقبل كل شيء يمثل الصورة الفنية لنا، نحن الإريتريين – الإثيوبيين، بعالمنا الحميم، والأشياء التي نراها عندما نتجرأ على تعريتنا من تاريخ أنفسنا. إنه الصمت، صمتنا الذي يمكن أن تجده أيضاً في وسط الدمار والمآسي. تعلمت أيضاً أن هناك العديد من الأشياء الجميلة التي نحتفظ بها بداخلنا، والتي لن نراها سوى بالاستحمام عاريين في التفاصيل المجيدة لإنسانيتنا.