لا تبحثوا في كتبكم ومراجعكم عن هذه النظريّة، فحتّى يتسنّى للمترجم أن يموت: يجب أن يوجد أوّلًا ويكون، والمترجمُ على حدِّ وصف ماريو بارغاس يوسا: «صعلوك، لا شيء سوى مترجمٍ فوريّ يكون عندما لا يكون فقط (..) فالمترجم شبه إنسان لا وجودَ له إلّا عندما يتخلّى عن كينونته ليُنْقَلَ من خلاله، بصورةٍ أفضل، ما يفكّر فيه ويقوله آخرون».(1)

هل كلام يوسا دقيق؟ قطعًا لا، ولكن من يهتمّ لمدى دقّة كلامِ مُتنَمِّرٍ كبيرٍ مثل يوسا؟ الحكمة ضالّة المؤمن، أنّى وجدَها فليدعْ عنه قائلها، وليستحوذ عليها، وليضمّها إلى مجموعته الشخصيّة، وليدَعِ المصدر يذوبُ في إناء اللّاوعي الذي يذيب كلَّ شيء.

الحقيقة أن المترجم لا يتخلّى عن كينونته تمامًا، ويحْضُر كأرواح الأجداد وراء نصوصه (نعم نصوصه هو). المترجم كالطّفل الذي يدّعي النوم ولكنّه مستيقظٌ، حتّى يحمله أهله إلى الفراش: المترجم موجودٌ (أكثر من وجود اللّغة نفسها) ولكنّه يدّعي الصّمم إنْ نادَيْتَه، وفي الوقت الذي يقف فيه الكاتب وسط الأضواء، يقف المترجم بين ستائر الكواليس، بأجفانه المرتاحة وسط الظِّلال وآذانه التي يداعبها صوت التّصفيق البعيد: جميل، ولكنه بعيدٌ ولا يطالبه بشيء.

***

كنتُ بالأمس في عزلة الكشك (كسائر الأيّام)، وعندما أقول «الكشك» فأنا أقصد كابينة الترجمة الفوريّة، حيث كنت أترجمُ جلسةً تدريبيّةً -من جلسات كثيرة يشهدها شمال الأردن منذ سنوات- من الإسبانيّة إلى العربيّة.

وصلني خبر وفاة المترجم صالح علماني في رسالةٍ من إحدى صديقاتي. أصابني ذلك الشعور الأخرق -الذي أعتقد أنّه يصيب الجميع- عندما يتلقّى خبرًا عن «الموت» من تطبيقِ تواصلٍ اجتماعيّ. هل أهزّ برأسي فأقلل من احترام الموت، أم أسمح لخبر الموت أن يخلخلني وأنا في الحقيقة جالسةٌ وحيدةً مع هاتفٍ مصنوعٍ في الصّين؟

خرجت من كابينة التّرجمة وذهبت إلى مديري الإسبانيّ لويس لانديرو وأخبرتُه، فرفع يده إلى جبينه وقال جملةً من تلك التي نقولها عندما نصدّق ولكننا لا نريد أيضًا أن نصدّق.

لويس، هو ابن الرّوائي الإسباني -الذي يحمل الاسم نفسه- كاتب رواية «ألعاب العمر المتقدّم» التي ترجمها صالح علماني قبل بضع سنوات. قال لي لويس -الابن- إنه تعرّف على علماني في السّنوات التي قضاها موظّفًا في السّفارة الإسبانيّة في دمشق، وأنّه دعاه إلى بيته وحدّثه طويلًا عن الأدب وعن فلسطين.

عدتُ بعدها إلى الكابينة وأخذتُ أفكّر بالفارق بيني وبين لويس. كلانا نشعر أننا فقدنا الرّجل، ولكنه «يعرفه» ودخل بيته وأكل على مائدته، أمّا أنا فلا أعرفه إلّا من وراء هذا الحجاب الممتدّ على طول صفحات أكثر من مئة رواية ترجمها علماني من الإسبانيّة إلى العربيّة.

الحقيقة أنني لا أدّعي أنني قرأت الروايات المئة كلّها، ولكن قصّة حياتي (وأعوذ بالله من كلمة «قصة حياتي») لم تتطلّب إلّا أربعة كتب، هي: «الحبّ في زمن الكوليرا»، و«مئة عامٍ من العزلة»، و«باولا»، و«إيفالونا».

أذكر -بوضوحٍ يكاد يكون فوتوغرافيًا- مكاني وأنا في تلك اللحظة التي سبقت قراءتي لماركيز لأوّل مرّة. كانت أمّي قد عادت إلى الجامعة طالبةً في السّنة الأولى، وكنت أرافقها في عطلتي المدرسيّة لأكتشف معها «عالم الجامعة». كنتُ طفلةً في الثالثة عشرة، جالسةً إلى جوار أمّها وسط قاعة من قاعات مجمّع الإنسانيّة في الجامعة الأردنيّة فيها أكثر من مئة طالب، وتتسلّى بقراءة رواية.

عندما فتحتُ «الحب في زمن الكوليرا» لم أجد قصّةً، بل أهدتْ إليّ الحياةُ لحظَتَها قارّةً كاملة. وعندما عدتُ إلى «عالم الجامعة» بعد خمس سنوات اتّجهت دون حيرةٍ إلى كلّية اللغات الأجنبيّة لأتعلّم اللغة الإسبانيّة، لأقرأ ماركيز دون ترجمة، لأرى إسبانيا، لأرى قصر الحمراء، لأسير على تراب أميركا اللاتينيّة حيث تحصل المعجزات في منتصف الأسبوع وتحت نجوم الظهيرة.

وعلى شرُفتي الأثيرة (هي في الحقيقة رصيفٌ مغبرّ) المطلّة على المسطّح الأخضر في الجامعة الأردنيّة، جلست لساعاتٍ طويلةٍ أقرأ ترجمات علماني لـ«مئة عام من العزلة» التي علّمتني أن الغبار هو وحدة قياس الزّمن، و«باولا» التي علّمتني أن انتظار الأمهات لعودة الأبناء هي أكثر حقائق الكون رسوخًا، و«إيفالونا» التي علّمتني أنّ سرّ الحياة يكمن في الكلمات وفي طريقة روايتنا لقصّتنا.

وبينما كنت أقرأ هذه الكتب وغيرها، كنت أدرس اللّغة الإسبانيّة وكأنّ مصيري (البشريّ لا الأكاديميّ) مُعلَّقٌ بها. وكنت دائمًا أقرأ الترجمة والنصّ الأصليّ في آنٍ معًا، ثمّ أعود بعد عدّة أشهر لقراءة النصّ نفسه بالإسبانية لأرى إن كانت ينابيع اللغة تتفجّر في ذهني بما يكفي ليندفع قاربي وحيدًا، حرًّا من أمان المترجم ووصايته. كان سباقًا لذيذًا ومؤلمًا في آنٍ معًا، يشبه الخروج لأوّل مرّةٍ من بيت الوالدين أو عن طوعهما.

وفي يوم من أيّام خريفِ غرناطة -التي كنتُ قد التحقت بجامعتها لأدرس اللغة الإسبانيّة لسنة دراسيّة واحدة- كنت أجلس على ضفّة نهر الخينيل عند الغروب (نعم: لأنّ غرناطة مصنوعةٌ بالكامل من السّحر، مما يجعل المشوار إلى السوبرماركت فيها أهلًا لأنّ نخلّده في قصيدة) وهناك أنهيت أوّل رواية إسبانيّة بدون ترجمة، وبدون قاموس.

اندفع حينها قاربي وأخذتني سرعته وأمواج الكتب الجديدة عن ذكريات المترجم، ونسيته لسنوات، كما ينسى الشباب آباءهم. ثمّ عدتُ لأتذكّره، كما يتذكّر الأبناء آباءهم عندما يوشكون على أن يصبحوا آباءً وأمّهات: عندما وجدتُ روايتي الإسبانيّة التي رأيت (أو تراءى لي) أنّها ستهجسني إلى الأبد إذا لم أترجمها أنا إلى العربيّة.

عدتُ أقرأ ترجمات صالح علماني وكأنني أراها لأوّل مرّة. أبحث عن الصّياغات والكلمات، وألعب ألعابًا عقليّة أحاول أن أحزر فيها ترجمَتَه قبل أن أنظر إلى الصفحة. كنت أتأمله بانبهار «ابنة الكار» الآن، وكنت في ذلك الحين أطرق كلّ باب. أتّصل بدور النّشر والوكلاء الأدبيين، وأرسل رسائل إلكترونيّة لا يردّ عليها أحد ولا حتّى بالرّفض.

أصابني الشكّ في كلّ شيء. أصابني الشّوق إلى الخليفة المأمون الذي كان يرعى مترجمي دار الحكمة في بغداد، وكان يضع الكتب التي ترجموها في الميزان ويعطيهم مثل وزنها ذهبًا، في الوقت الذي كنت أجرجر فيه كرامتي اللغوية لأترجم أجندات لورشات عمل يذهب إليها الكثيرون ليأكلوا «البتيفور» في استراحة القهوة، وأترجم استراتيجيّات وآليّات لا يطبّقها أحد، تعمل على إعدادها منظّمات تعمل على ألّا تعمل وتنفق من مواردها لكي «تحط على عين» دول العالم النّامي.

كان يجب أن أعمل لأعيش، وكلما كاد اليأس يتمكّن منّي كنت أستمع إلى الخطاب(2) الذي ألقاه صالح علماني في مدرسة المترجمين في طليطلة بعد أن حصل على جائزة خيراردو دي كريمونا. قال في الخطاب أنّ استلامه للجائزة ذكّره باليوم الذي صدرت فيه ترجمته الأولى وبالحفاوة التي استُقْبِلت بها، وقال: «مما قلب كلّ مخططاتي رأسًا على عقب، فقد تخلّيت عن مشاريعي وأحلامي الأخرى، وكرّستُ نفسي جسدًا وروحًا للتّرجمة الأدبيّة ولا شيء سواها». كان الإيمان يملؤني من جديد بعد كلِّ مرّة، فأعود لأقرأ وأترجم -ولو كان ذلك أمام دفاتري وحدها- وأعود لأراسل وأتواصل رغم انسداد الأفق وقلّة الحيلة.

***

ثمّ جاءت سوريا، كالكارثة، كنفخةِ هواء كشفتْ سيقان مواقف الكثيرين. كنت دائمًا ألوم الفيسبوك. أقول لنفسي: «لو كان ماركيز حيًّا، فهل كنت ستضيفينه على فيسبوك؟ لا؟ فلماذا إذن تضيفين مترجمه؟».

اليوم، وتراب القبر ما يزال رطبًا، لا أريد أن أقف لأحاسب ساكنيه (وفي النهاية: من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟) ولكنني -وحتى يستقيم هذا النصّ ويتوازن- أجد نفسي ملزمة بالحديث عن ألمي وخيبتي كجزءٍ من قصّتي مع المترجم الذي شكّل -دون أن يدري- قصّة حياتي.

تألّمتُ عندما رأيت أنّ المترجم، الذي نقل لنا قصّة نضالات أميركا اللاتينيّة وثوّارها وثوراتها ورؤسائها الدكتاتوريين، عندما اندلعت الثورة في مدينته وشارعه، اختار أن يقول كلمةً في صفِّ الديكتاتور. كنت في تلك الأيّام أترجم في مشروع تديره الحكومة الإسبانيّة، ترجمتُ فيه على امتداد سنتين حكايات أكثر من ألف رجلٍ وامرأة سوريين، ممن فقدوا أبناءهم وبيوتهم تحت القصف والبراميل وفي سجون النّظام، ولجأوا إلى الأردن. شعرتُ بالخجل من دموعهم، وغربتهم، وشوقهم، وانكسار نفوسهم، ومع الخجل لجأتُ إلى رولان بارت.

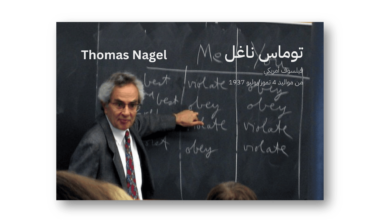

وضعَ بارت نظريّة موت المؤلّف، أي أن نفصل العمل الأدبي عن شخص كاتبه وسياق حياته، فلا نكره -مثلًا- يوسا لأنّه وجّه لكمةً إلى وجهِ ماركيز ذات يوم دون سابق إنذار، ولا نرمي ترجمات علماني عن الرفوف لأنّه وصف الثوّار بأنهم زعران. رغم أننا -معشر المترجمين- ملوك الحياد و«لا عرش لنا إلّا الهوامش» إلّا أنّ «موت المترجم» أنقذني من الخسارة.

لقد قرأتُ كتابًا وأنا في الثالثة عشرة من عمري، وأخذني الكتاب (وكاتبه ومترجمه) في رحلة تمتدُّ العمر كلّه: أوقفتني في قاعات وحدائق قصر الحمراء، وتحت أقواس جامع قرطبة، وعلى ضفاف المحيط الأطلسيّ في قادش. وعندما ضحك لي زماني وقفتُ على ضفّة الأطلسي من الناحية الأخرى: من كوبا. وما زال أمامي الكثير: كولومبيا ماركيز، وتشيلي إيزابيل أييندي، وأوروغواي ماريو بينيديتي، وكلّ بلدٍ ناطق بهذه اللغة الفَرِحة كزغرودةٍ في عرسٍ والحزينة كموّال لمطربٍ غجريّ يشق قميصه في النهاية من فرطِ الأسى. هذه اللّغة التي وصَفَتْها الكاتبة الإسبانيّة خوسيفينا ألديكوا بقولها «اللّغة، هذه اللّغة القادرة على جعلنا نرتعش في نفس الوقت ومع نفس الكلمة. اللغة: وطني الوحيد والحقيقيّ».

الآن: وبعد أقلّ من شهر من بدئي في ترجمة روايتي الإسبانيّة الأولى (بعد أن انفتح باب من أبواب عالم النَّشر المغلقة) مات علماني. وعندما مات أدركتُ أنني كنت أتخيّله وهو يقرأ ترجمتي. لا أعرف ماذا كنت أتوقّع. أن يمتدحها؟ أن يتبرّع بها لبائع ترمس؟ لا أعرف، والحقيقة أنني لا أهتمّ. كنت أتمنى لو يراها في كشك كتب، أو مقرصنة في نسخة بي دي إف على المواقع الروبن هودية الكثيرة. أردته فقط أن يعرف أنني مثله: أتخلّى عن كل مشاريعي وأحلامي وأكرّس نفسي جسدًا وروحًا للترّجمة الأدبيّة.

هل يتوقّف العالم على الأدب؟ لا. هل يتوقّف العالم على موتِ المترجم؟ أيضًا لا، ولهذا نَهَبُ أنفسنا له ونقدّم أيّامنا على مذبح الأدب، لنسمعَ بآذاننا خريرَ النّهرِ الّلغوي بين ضفافِ الّلغات، بينما ينسانا العالم ذلك النسيانَ اللذيذ الذي يليق بنا كأشباحٍ «لا يكونون إلّا عندما لا يكونون».

- نُشرت المادة لأول مرة في مجلة حبر.